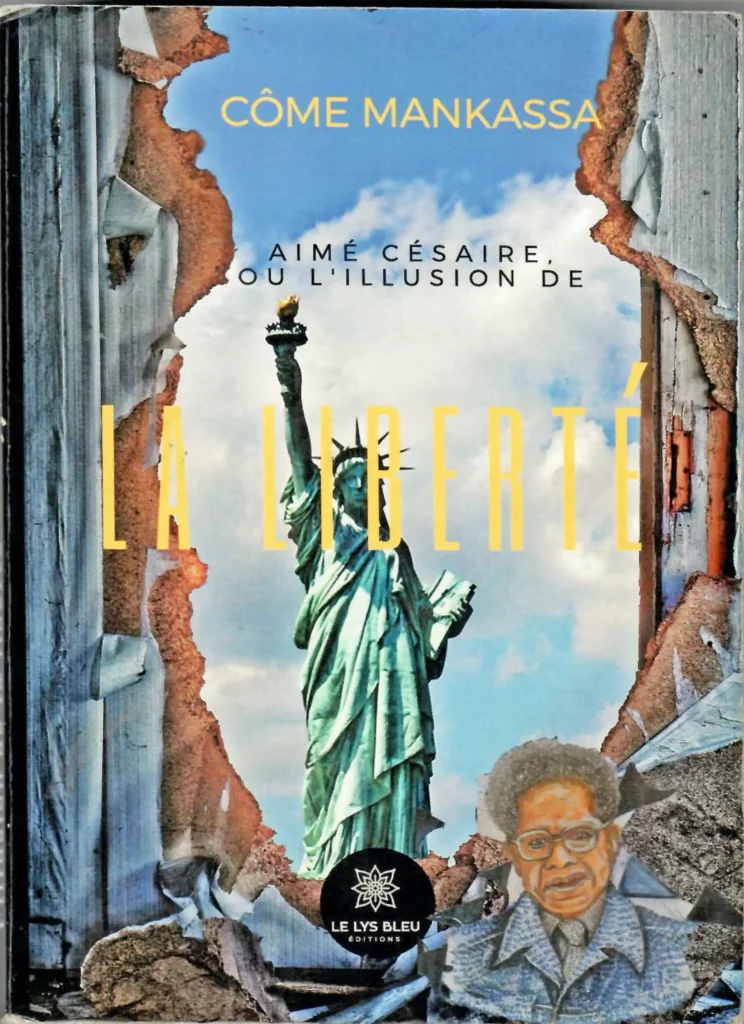

Dans un bel essai à l’écriture éruptive et au ton vigoureusement critique et polémique paru, en 2019, chez Le Lys Bleu Editions, Aimé Césaire ou l’illusion de la liberté, le regretté Côme Mankassa qui fut, entre autres aspects de sa vie publique, journaliste à La Semaine Africaine et professeur à l’Université Marien Ngouabi, nous fait revivre la grande figure du poète de la négritude.

On regrettera au passage que l’éditeur n’ait pas pris le soin de rédiger une notice liminaire sur cet ouvrage posthume livré à la connaissance du public en 2019, soit quatre années après le décès de l’auteur, en 2015. Une telle notice eût permis de comprendre les raisons pour lesquelles l’ouvrage n’a pas été publié du vivant même de l’auteur.

Côme Mankassa adresse un reproche essentiel à Césaire: celui d’avoir tourné le dos à son maître-livre, Discours sur le colonialisme-qui se pose comme une condamnation sans équivoque du système colonial – pour se faire au bout du compte le chantre de l’assimilation: «Avec le pain de l’assimilation et ouvrant les yeux sur la misère d’Haïti, écrit Côme Mankassa, Césaire (…) pensa que la faim et la misère à Haïti constituaient une fatalité. Si colonisation égale chosification, indépendance égale faim et misère, l’assimilation, voilà qui convenait, ne demandait aucun effort particulier puisque le ciel bénéfique pomperait toujours la manne. On serait toujours assez proche du pouvoir d’achat de la métropole (…) Le confort que permettait le statut quo fut le plus fort. On opta pour la fidélité à l’appartenance, à l’assimilation, (…) en mettant sous boisseau Je Discours sur le colonialisme qui, du coup, devenait contraire aux intérêts de son auteur. Discours dérangeant et agaçant que l’auteur eût voulu n’avoir jamais écrit.»

L’option de Césaire en faveur de l’assimilation, Côme Mankassa, avoue en toute liberté d’esprit qu’il ne peut en admettre les raisons: «Intellectuel majeur, homme politique de son pays (…), que n’a-t-il fait de la Martinique un segment de l’humanité politiquement indépendante? Cette question, je la poserai toujours, je la poserai à satiété jusqu’à l’excès en convoquant tous les champs de la redondance.» Et ailleurs ce mot: «Césaire, au lieu de propulser vers la liberté sa négraille inattendument debout, lui préféra le confort de l’assimilation même au prix d’une génuflexion longue et harassante.» La rudesse de ces mots toutefois ne doit point induire en erreur le lecteur; Côme Mankassa est resté sa vie durant un fervent admirateur du poète martiniquais.

Le terme assimilation appelle ici, une remarque: Césaire ne militait nullement pour une assimilation à la mère patrie, au sens de se fondre et de s’oublier en elle. Ce qu’il recherchait lui et ses partisans, c’était pour tour dire un statut d’autonomie au sein de la métropole. En des termes simples et concrets, il disait: nous choisissons de demeurer dans la métropole, mais nous revendiquons le droit de parler le créole, de pratiquer les us et coutumes liés à notre culture de descendants d’esclaves venus d’Afrique, de transmettre à nos enfants notre histoire singulière et de concevoir pour notre île une politique qui réponde aux attentes de sa population.

L’indépendance de la Martinique! La population martiniquaise dans sa majorité n’y était pas favorable. Bien au contraire, elle s’était prononcée massivement pour le maintien dans le giron de l’Etat métropolitain.

Césaire était depuis près d’une décennie, on le sait, une personnalité politique de tout premier plan de son pays (député et maire de Fort-de-France), quand fut publié, en 1955, Discours sur le colonialisme. On serait donc tenté de voir dans la production de ce texte, une sorte d’incongruité morale. Au fond, ça n’en est pas une, car dans le contexte de montée des luttes anti impérialistes de l’époque, il était dans la position de l’intellectuel engagé qui, tout en étant assis dans son fauteuil de maire de Fort-de-France, entendait mélanger sa voix à ceux et celles qui, dans le tiers monde et ailleurs, condamnaient le colonialisme.

On a l’impression en lisant Côme Mankassa, qu’à ses yeux, un engagement politique de type anti impérialiste eût permis d’installer en Martinique et par extension dans les Antilles françaises, une république indépendante possédant les moyens de son émancipation politique par rapport à la métropole. CQFD. Un petit espace insulaire comme la Martinique ou la Guadeloupe, reposant sur la monoculture de la canne à sucre et une activité touristique dépendante de l’Etat métropolitain, aurait sombré dans une situation de désordres politiques endémiques. Cette réalité-là, Côme Mankassa en a parfaitement conscience. Il semble cependant ne pas lui accorder la place qu’elle mérite dans l’analyse du choix politique que fit Césaire en faveur de la départementalisation: «Votre indépendance, s’exclama un jour un antillais devant Côme Mankassa, ne sera jamais fiable; voyez la petitesse de vos îles; et pour commencer quelles industries avez-vous, qu’exportez-vous? Votre sous-sol est pauvre.» On peut imaginer d’ici la réponse de l’intellectuel congolais: l’étroitesse des Antilles françaises n’invalide en rien la nécessité d’accéder à l’indépendance.

Il ne fait point de doute que l’exemple Haïtien influença le choix politique de Césaire pour la départementalisation. En effet, Césaire avait étudié l’histoire de Saint-Domingue et il savait qu’une indépendance qui s’obtiendrait à l’issue d’une confrontation ouverte avec la métropole, serait vouée à l’échec. Claude Ribbe, un intellectuel antillais contemporain et admirateur de Césaire, cité par Côme Mankassa, partageait d’ailleurs comme bien d’autres intellectuels antillais, l’opinion du poète martiniquais: «Cette révolution coloniale – celle qui eût abouti à l’indépendance de la Martinique, c’est nous qui précisons – à supposer qu’elle ait réussi, aurait obligé les nouveaux maîtres de l’île, comme à Saint-Domingue en 1804, après avoir triomphé de la France, à éliminer les Békés, ce qui aurait provoqué non seulement une guerre civile, mais encore une guerre de couleurs.» Côme Mankassa pour sa part, ballait d’un revers de plume l’argument: «Pourquoi les Békés se seraient-ils singularisés devant la question de l’indépendance et n’auraient pas accepté de faire avec les autres, pour accéder à l’indépendance?»

Deux thèmes complémentaires viennent enrichir la réflexion de l’auteur sur Césaire: le premier porte sur le combat que menèrent au siècle précédent les Afro-Américains pour accéder aux droits et libertés prévus par la constitution des Etats-Unis, le second sur le mouvement nationaliste et messianique des deux rives du Congo, avec ses figures emblématiques, que sont Simon Kimbangu et André Matsoua.

Aimé Césaire ou l’illusion de la liberté, un texte plein d’allant qu’on se fera le plaisir de découvrir.

Jean José MABOUNGOU